Cinco de abril de 1818, a las 11:30 horas, por orden del General San Martín la artillería de Blanco Encalada rompió fuego sobre las tropas de Osorio.

Al ocultarse el sol Chile era libre y la libertad de América se vislumbraba en el horizonte.

Amanece, ni una nube empaña el cielo azul. ¡Que distinta la paz del firmamento con el ajetreo belicoso de la tierra! Se diría que la naturaleza invita a la paz, a la tranquilidad. Mas, por sobre las lomas, se divisa movimiento. Hay quienes bajan a la hondonada que será teatro de la sangrienta batalla. La aurora avanza, despunta majestuoso el sol en las montañas. Quiere ser testigo de aquello, del anhelo de libertad de unos, de la sumisión al rey de otros.

Amanece, ni una nube empaña el cielo azul. ¡Que distinta la paz del firmamento con el ajetreo belicoso de la tierra! Se diría que la naturaleza invita a la paz, a la tranquilidad. Mas, por sobre las lomas, se divisa movimiento. Hay quienes bajan a la hondonada que será teatro de la sangrienta batalla. La aurora avanza, despunta majestuoso el sol en las montañas. Quiere ser testigo de aquello, del anhelo de libertad de unos, de la sumisión al rey de otros.

Cautelosamente las tropas realistas comienzan a tomar posiciones. Las casas de la hacienda Lo Espejo son ocupadas, se ven ya flamear a lo lejos las viejas y orgullosas banderas de España cargadas de laureles, ¿no fueron ellas paseadas victoriosas en Flandes, San Quintín y en Italia? Y antes, ¿no lo habían sido en Pavía y después en Bailén?

Allí están los viejos tercios que hicieron conocer a Napoleón la amargura de la derrota, bravos soldados que sabían defender lo suyo, lo de su Rey, lo de su Dios.

La belicosa sangre española bullía en sus venas y sería imposible no dar curso al deseo ferviente de defender lo que en conciencia consideraban de exclusiva propiedad de su monarca.

¡Que distinto era el modo de pensar de los criollos! No de todos, naturalmente. Los había realistas recalcitrantes, que acaso hubieran deseado estar siempre sujetos a su majestad, como lo estaban a la vanidad de un escudo.

Mucha sangre chilena había corrido ya desde 1810, ejemplos de coraje y heroísmo en todas las batallas. Gesta imponente en Rancagua, donde el gran O’Higgins se abrió paso a través de las filas enemigas, llenándolas de admiración. Era el milagro que hizo la sangre española en esta tierra y el aire impregnado del heroísmo de Arauco.

Pero volvamos a Maipú. La mañana ha avanzado notablemente, las banderas del rey flamean, el ejército de los Andes también ha echado al aire sus banderas, el General San Martín imparte las órdenes respectivas.

Una leve brisa se extiende por el campo, atraviesa las montañas y sacude las hojas de los árboles que comienzan a morir con el otoño. En el pedregoso camino se ha formado una pequeña alfombra separada en trechos por numerosos espinos. El combate se aproxima, la libertad de Chile y de América está en juego.

La batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, había sido el trampolín de la victoria y tal es así que el 5 de abril del año siguiente ya se podía pensar que la voluntad de un pueblo sería la de sus propios habitantes.

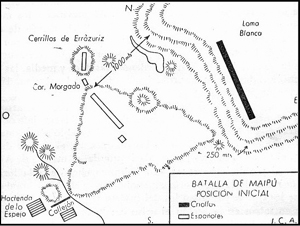

Los patriotas ocupaban ahora las lomas de Los Cerrillos. El campo presentaba un espléndido sitio de combate.

Los patriotas ocupaban ahora las lomas de Los Cerrillos. El campo presentaba un espléndido sitio de combate.

El sol dejaba caer sus potentes rayos, como iluminando el terreno. El clarín de la batalla había sonado ya: como una ironía, a lo lejos, traído por el viento llegó hasta Maipú el suave tañido de una campana, la del rey de la paz, el que nunca se cansa de predicar la hermandad entre los hombres. Son las 11 y media de la mañana. Por orden del General San Martín, la artillería de Blanco Encalada rompe el fuego sobre las tropas de Osorio, el avance a la capital está cortado.

Patriotas y realistas se baten denodadamente durante tres horas. Las columnas de Las Heras se enfrentan a las del coronel español Morgado. La lucha es intensa, los patriotas logran desorganizar el ala izquierda del ejército realista.

La artillería del comandante chileno Borgoño, con el auxilio de la división del teniente coronel argentino Alvarado, se enfrenta a las tropas del brigadier Ordoñez. Obtienen éstas desde el principio grandes ventajas sobre los artilleros de Borgoño y los cazadores de don Ramón Freire van deteniéndolas hasta producir en ellas su desorganización.

El momento es decisivo. El general San Martín, cuyo corazón late aceleradamente, carga con toda la reserva, robustece en esa forma las fuerzas que flaquean haciendo retroceder a los realistas.

El momento es decisivo. El general San Martín, cuyo corazón late aceleradamente, carga con toda la reserva, robustece en esa forma las fuerzas que flaquean haciendo retroceder a los realistas.

En medio de la lucha, en que hay derroche de valor y de amor propio, cae el comandante patriota Bueras. Su pecho noble y generoso, donde se abrigaban tantas ilusiones, está destrozado por bala de fusil.

En éste tributo por la ansiada libertad.

Mientras tanto O’Higgins, poseído por la fiebre que le producen las heridas recibidas en Cancha Rayada, se pone en camino a Maipú. Su noble corazón, su alma de guerrero, se resiste a permanecer distante del sitio donde se está decidiendo el futuro de la tierra que le vio nacer.

Así avanza, lejos de la ciudad. De pronto, un jinete sudoroso y sucio se acerca a él. Después de aplicar a su caballo el recio sostener de las riendas, le entrega esta nota: “Acabamos de ganar completamente la acción, un pequeño resto huye. Nuestra caballería lo persigue hasta concluirlo. La Patria es libre, Dios guarde a Vuestra Excelencia. Muchos años. San Martín”.

O’Higgins ve realizado el sueño de su vida, apresura su caballo, alcanza a presenciar junto a sus milicias la persecución de los españoles.

Osorio emprende la fuga al ver el desastre, al amparo del regimiento de La Frontera. Pero el arrogante Ordóñez, con 2.500 soldados de infantería, no piensa en la misma forma y, tanto es así, que se parapeta en las casas de Lo Espejo para detener el avance de las fuerzas triunfantes.

Hay, sin embargo, que lamentar la imprudencia del brigadier argentino don Antonio Balcarce, quien lleva a los cazadores de Coquimbo por un callejón que conduce a las casas donde se encuentra refugiado Ordóñez para que la metralla española siembre de cadáveres el camino y los infortunados patriotas rieguen con su sangre la árida tierra.

La lucha parece iniciarse de nuevo, y no se engañan los que piensan así, más la oportuna presencia de San Martín y O’Higgins asegura el triunfo.

Las brigadas de artillería, al mando de Blanco Encalada y de Borgoña, destrozan las tapias donde se protege el enemigo y llegan hasta las casas de la hacienda. Después de un formidable ataque los patriotas las ocupan.

El sol comienza a ocultarse tras la montaña, todo ya ha concluido. El suelo está sembrando de muertos y heridos, la victoria es completa. Las pérdidas realistas llegan a 1500 muertos y 2289 prisioneros. Los patriotas se apoderan de toda la artillería, gran cantidad de fusiles y municiones.

Es necesario dar a conocer un hecho que demuestra una vez más la arrogancia española nunca desmentida. Entre los prisioneros cae el brigadier Ordóñez, tres coroneles y cinco comandantes de cuerpo.

Se lleva a Ordóñez a presencia de San Martín, quién le da su condolencia. Ante sus palabras, el orgulloso brigadier español exclama: “otra hubiera sido la suerte de las armas del rey, si yo hubiera mandado el ejército”.

En cuanto a las pérdidas patriotas, alcanzan a 800 muertos y cerca de 1000 heridos.

Los hijos de la Península aún no se dan por vencidos. Rodil quería seguir luchando. Reúne más o menos 700 hombres e inesperadamente emprende la fuga. Son los restos de las tropas españolas sobrevivientes del desastre.

Las sombras comienzan a invadir el campo. Se escuchan aún los lamento de los heridos, a lo lejos una estrella brillante adorna el cielo azul. Sobre los campos regados de sangre yacen raídas las gloriosas banderas del rey, que no volverán a flamear en estas tierras como símbolo de guerra, sino como anunciadoras de paz y amistad eternas.

Aquella noche, cuando las brisas del otoño mecían las altas copas de los álamos, había en cada corazón patriota una sensación nueva de fe en un porvenir mejor.

(Transcrito del Boletín Informativo Gráfico editado por General Insa en Abril de 1968)

Otrás crónicas en Maipú Histórico